中学生活への期待を胸に、新たなスタートを切ろうとしていた小学6年生の2月。

小学生のときはZ会に通い、その後、新中1になる直前の12月から通った塾は、江戸川高校や小松川高校といった中堅から上位校が主な実績を占める都立高校専門塾でした。

しかし中学生コース入塾テストの結果は無情にも不合格。新たな塾探しを余儀なくされ、東都ゼミナールへお問い合わせをいただきました。

新中学1年生の目前、どん底からのスタートを切った一人の生徒が、3年後、見事に小松川高校合格を掴み取るまでの軌跡を紹介します

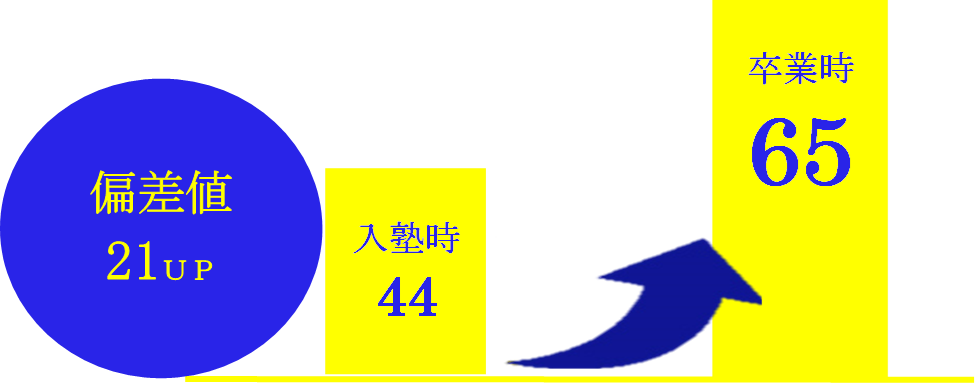

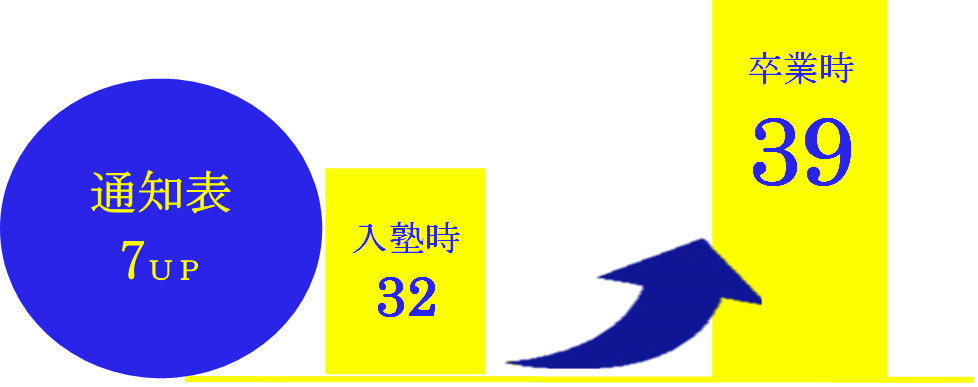

卒業生のビフォーアフター

偏差値

評定

テスト結果

東都に決めた理由

保護者の悩み

2年違いの姉の公立中学校の生活を見て、子の学力や成績に関しては家庭の責任で対処しなくてはならないことを痛感しつつ、子を親が指導することは知識面、感情面で不可能であること。

子供の状況

・授業で教えたことの反応はよく言われたことは素直に黙々とやるタイプ。

・一方、3月の中学準備講座ではノートの書き取りや問題を解くなどの作業スピードが遅い。

・読解力は低い。

東都に決めた理由

【保護者】

「授業をするだけ」「課題を出すだけ」ではなく、「授業」や「提出された課題」から、子の学力や取り組みの状況、間違えているところと理由などを正確に把握していただき、授業だけでなく必要な指導と学習管理をしてくれそうだと感じた点。

【生徒】

Z会は授業をやって、その授業内容の宿題を家でやって、つぎの授業を受ける流れなので、わからないところが聞けない。→集団や大手はダメ→個人経営がいい→東都ゼミナールにしよう。

中1

学習状況

作業スピードの遅さなどの課題はあるものの中学準備講座・春期講習と順調なスタートをきった彼女でしたが、最初の壁は意外と早く訪れました。

中学に入学すると課題の提出率が低迷。その結果、学習内容の定着が思うように進まなくなりました。6月の学力診断テストでは、その状況が如実に表れました。基礎の土台が揺らぎ始め、英語では主語・動詞の識別といった基本的な文法事項から、文の内容理解へとステップアップする段階で、基礎の曖昧さが露呈してしまったのです。

「習うよりも慣れろ」という公文や学校に近い勉強のスタンスなので、論理的に問題を解くよりも、以前に解いた記憶や感覚に頼りがちなのが原因でした。問題の解き方の手順だけを覚えてしまうため、頭の中で知識が整理しきれていないようでした。

8月に入ると、英語と数学では得点が上向き始めたものの、国語が大きな課題として立ちはだかりました。毎日漢字の暗記を続けているにもかかわらず、テストでは得点に結びつかない。その原因は、漢字の知識不足というよりも、言葉そのものの理解不足にありました。どの漢字を当てはめれば文脈に合うのか、判断に迷っているようでした。

10月になると、現状の学力での限界が見え始め、全体的に成績が停滞し始めます。新たな対策を講じようにも、テスト対策や新単元の解説など、優先すべき事項に追われ、復習に時間を割くことができません。この状況を打破するためには、勉強時間を増やすか、一旦現状を受け入れて中3夏以降に挽回を図るかの二択でした。

生徒本人は、中1の10月段階では、志望校のイメージを持てていないものの、学力診断テストや定期テストの成績を上げたいと思っていたようです。

勉強のギアを上げることを決断し、学習スケジュールを大幅に見直しました。

【変更前】

- 火曜授業→水・木で火曜分の宿題完了

- 金曜授業→土・月で金曜分の宿題完了

【変更後】

- 火曜授業→水で火曜分の宿題完了→木で火曜分+α

- 金曜授業→土で金曜分の宿題完了→月で金曜分+α

この生徒のストロングポイントのひとつが、「決めたことはやる」ということでした。

塾に行く時間を増やして、勉強時間を増やすと決めてからは、増やした勉強時間以上にやれることがどんどん増えていきました。

量を質に転化できた瞬間でした。

もちろん「暗記が緩い」「出題者意図が汲めない」「手段と目的を混同して本質から外れる」など課題は山ほどあるものの、ひとつステージを上げた感じはしました。

その証拠に1月の学力診断テストでは、偏差値50近辺だったのが一気に58まで上がりました。

実力的には時期尚早でしたが、駿台模試も1月から受験するようにしました。数学・国語は散々な結果でしたが、英語は偏差値50近辺で戦えていました。

1年各種テスト結果

定期テスト結果と通知表の評定

| 学期 | 5科目 | 9科目 | 評定 |

| 1学期 | 402 | 726 | 32 |

| 2学期 | 415 | 712 | 29 |

| 3学期 | 409 | 743 | 33 |

学力診断テスト

| 実施月 | 3科偏差値 |

| 4月 | 48 |

| 5月 | 44 |

| 6月 | 56 |

| 7月 | 53 |

| 8月 | 51 |

| 9月 | 53 |

| 10月 | 50 |

| 11月 | 53 |

| 12月 | 52 |

| 1月 | 58 |

| 2月 | 54 |

駿台模試

| 実施月 | 3科偏差値 |

| 6月 | ‐ |

| 8月 | ‐ |

| 11月 | ‐ |

| 1月 | 37 |

中2

学習状況

1学期

学力診断テストの成績は、一気に伸びて2ヵ月で54から68まで上がり成績優秀者の表にも掲載されました。

しかし、課題も見つかりました。それは、「具体から抽象化、抽象から具体化への応用」という思考の本質に関わる部分です。国語や数学など、教科書や問題集に載っている典型問題を解くことはできましたが、高度な問題になると理解が追いつかない場面が見られるようになりました。

6月の定期テストでは、過去最高の点数を獲得したものの、「聞かれていることに答えない」「出題者の意図を理解しない」といった課題は改善されませんでした。

課題解決のために全科目的に、授業内の雑談や塾での日常の会話でさえ、シンプルに答える練習を始めました。

たとえば「昨日は、何を食べたの?」という質問に対して、いままでは「家族で出かけて、その帰りにお姉ちゃんが焼き肉たべたいって言ったけど、お父さんがお肉は嫌だって言って…」と話しているうちに回答するべき内容を忘れたり、聞かれたことに回答していなかったりしました。

そこで、「回転寿司です。」と答えてから、外食に至る経緯や味の感想などの装飾していく練習をしました。学力診断テストでは英語と国語で点数が回復しましたが、語彙力不足やケアレスミスが課題として残りました。

この辺りから問題が山積しだします。

駿台模試の対策を本格的に行うようになり、計算の難易度が上がるとケアレスミスや計算ミスが激増しました。

問題は、学んだ知識の言語化をしていないことです。学んだ知識を論理的に理解しているとスランプになったときに戻ってこられます。

一方、感覚と記憶だけで問題を解く生徒は、難しい知識や今までの考え方に追加された単元を扱うようになると、今までできていたこともできなくなって、大きなスランプに陥ることがあります。

この生徒は、駿台模試レベルの練習をしているうちに混乱してしまい、今まで高得点が取れていた学力診断テストですら点数が取れなくなってしまいました。

すべてを忘れたわけではないので、やり直しをすればできる。説明すれば思い出せる。

しかし実際のテストではミスが目立ち、曖昧な知識も散見されました。

2学期

夏期講習期間での努力は目覚ましい成果を上げました。

学力診断テストの国語では、過去問を使った対策が功を奏し、9割に迫る得点を獲得。しかし、英語ではミスが目立ち、駿台模試では時間配分に苦労する様子が見られました。

その後の2学期中間テストでは、5科目合計で惜しくも450点には届かなかったものの、90点以上の科目を3つ獲得するなど、着実に成長を見せました。理科・社会では、勘違いや読み間違い、質問への答え方などの課題が見られましたが、全教科的な課題であり、以前よりもミスが減っていることから、基礎力が向上していると評価できました。

勉強のやり方も少しずつ改善が見えて、期末テストの勉強ではじっくりと問題を考え、あいまいな部分はそのままにせず、担当講師に積極的に質問していました。成績も1学期に比べて5科目は428点から439点に上がり9科目は740点から781点に上がりました。派手な上昇はないものの、試験をやるごとに堅調に伸びていきました。

通知表の成績も一段上がり、5に近づいている科目も見られました。

塾では、標準カリキュラムの宿題に加えて難関校受験の対策も継続。模試や定期テストで間違えた問題のやり直しに積極的に取り組むなど、復習に力を入れるようになったことで、できる問題が増えてきました。

3学期

11月、12月の学力診断テストで好成績を収めましたが、漢字・語彙など継続学習が必要な分野に課題は依然として残りました。

原因は、目的意識の欠如です。

漢字を練習するという動作は毎日していましたが、言葉を増やすという目的ではやっていませんでした。漢字ドリルに書いてある熟語の形だけを暗記して、それぞれの漢字や言葉の意味を覚えていませんでした。

たとえば、機械・機会・器械の区別がつかないので点数が取れないということが頻発しました。意味調べをして言葉を増やすことや音読みだけはなく訓読みを覚えることで漢字の表すイメージを持てるように指導しました。

しかし、塾ですべてを管理することはできず本人の自覚も足らないので、ずっと解決しない課題として残り続けました。

2月の定期テストでは、3年生になったときを見据えて受験勉強とテスト勉強の両立を本格的に狙いました。

テスト勉強に必要なプリントの配布・勉強する範囲の指定・確認テストの実施のみ。テスト前でも授業は受験指導メインで行っても、定期テストは全科目90点以上を取ることに挑戦しました。

読解力不足や勘違いによる失点が重なり、目標にした全科目90点以上を達成することはできませんでした。それでも過去最高点を獲得し、2,3学期と最高点を更新し続けられたことは、3年生になるにあたって明るい材料でした。

一方、難関校を受験するレベルに到達できるかは怪しくなっていました。このタイミングでは駿台模試でも戦えるだけの知識を与えていたし、授業内や課題を見る分にはできていました。しかし、テストになると想定した結果を大きく下回る。

とにかくミスと勘違いがとても多く、まずは意識して取り組む経験を積まないと改善しないのに、本人に自覚がない。反省していないわけではないけど、直そうと行動を改善することやアドバイスを真剣に受け止めることはありませんでした。性格的に反抗心ではないと思います。ものを認知する力が難関校に合格するための水準に達していませんでした。

学校選び

本人の希望は、都立小松川。私立なら國學院を志望していました。このときは理由がよくわからなかったのですが、たしかに学力的には少し頑張って届く範疇ではあったので妥当ではありました。だから、いまの学力で判断したのかと思っていました。

2年間教えていて、残された期間で自校作成校に対応する学力をつけるのは難しいと思いました。内申点も3学期の成績を見る分には素内申43は現実的ではなく40が勝敗ラインだと思っていました。

だから本人が志望する小松川や國學院は現実的な目標だと言えました。

しかし、高校進学後の大学受験までを考えると、いろいろ越えなければいけない壁がおおいです。

だから、早慶付属は無理でもMARCH系列の付属高校に入れるなら、本人にとっては結果的に良いことなのではないか?とも思っていました。本人の希望をメインに置きつつ、大学附属も選択肢のひとつとして残しておけることを考えました。

そこで本命は本人が一番希望する小松川。小松川に絶対に合格するために中大杉並と法政二高に合格できる学力をつけて、國學院を滑り止めにできるまで鍛える方向で提案しました。

2年各種テスト結果

定期テストの結果と通知表の評定

| 学期 | 5科 | 9科 | 評定 |

| 1学期 | 428 | 740 | 32 |

| 2学期 | 439 | 781 | 36 |

| 3学期 | 431 | 786 | 34 |

学力診断テスト

| 実施月 | 3科偏差値 |

| 4月 | 68 |

| 5月 | 62 |

| 6月 | 62 |

| 7月 | 58 |

| 8月 | 64 |

| 9月 | 55 |

| 10月 | 68 |

| 11月 | 63 |

| 12月 | 65 |

| 1月 | 62 |

| 2月 | 61 |

駿台模試

| 実施月 | 3科偏差値 |

| 6月 | 40.3 |

| 8月 | 38.1 |

| 11月 | 44.3 |

| 1月 | 40.4 |

中3

学習状況と学校選び

1学期

都立小松川高校必勝を目指し最後の一年が始まりました。

授業日数が増えて、課題の量も相対的に増えるので作業スピードのさらなる向上と2年生から表面化した「できる」と「わかる」の定義のズレを改善する必要がありました。

一年生のときは、時間と進度のバランスが悪いのが課題でした。

一つ一つの行動が遅いというか時間当たりの勉強量を意識していないので、この生徒の学力なら5分で終わるものに15分かけるから宿題が終わらないという状況でした。

時間当たりの勉強量のスピードは1年かけて改善したものの、作業を終わらせることに終始するようになり目的意識が育ちませんでした。

普段やっている勉強内容・授業のレスポンス・課題量・卒業生との同年同月の成績比較をすると、学力診断テストの偏差値は65以上で安定していいはずだし、学校のテストであれば各科目90点以上は取れるはずでした。

しかし、事実として取れていない。

理想と現実がちがうのは、歩いている道がちがうか、歩き方が違うかであることが多いです。今までの塾の実績を考えると、おそらく歩いている道に間違いはないと思います。

だから、歩き方に間違いがあるのだと思いました。

ずっと勉強のスタンスに違和感はあったし、改善のために適宜指導をしていました。

しかし、本人の認知と意識による部分が多くを占める問題なので、中2の途中までは違和感はあるものの、全部が機能不全になっているわけではなかったので誤魔化せてしまいました。

これが中2の後半から誤魔化しきれなくなり、模試の結果や授業内での言動に出てくるようになりました。

たとえば、暗記事項は繰り返しやらないと忘れてしまうから、情報を一元化した語彙ノートを週1回は見返すように話していました。しかし、たまに抜き打ちでテストをすると覚えていないので、再度知識を教えて復習の方法と頻度を指導する。

教えたタイミングでその知識は覚えるものの、行動が改善されていないので、他の知識に漏れが出る。学年が進み知識が増えるほど、こぼれる知識は増えていく。

このサイクルでの成長に限界を迎えたのが中3の1学期でした。

しかし、おそらく本人はあまり自覚がなかったと思います。駿台模試や学力診断テストの総合点では明らかに異常値が出ているものの、学校の定期テストなら問題パターンが限定的なため、この生徒の従来の勉強方法でも成績は上がっていました。

しかも1学期の評定は、最低限の目標であった素内申9科目40にのりました。優先するべき数字が上々なので、テストの答案を基に反省会をしても本人に伝わっている感じは全くしませんでしたし、その後の行動も理解した人間のそれではありませんでした。

ただ、この段階だと全科目的に単元学習が中心です。目的意識を持つトレーニングよりも、まずは秋までに範囲を一通り終えて、総合学習に入ったタイミングで本人が変化の必要性を感じてくれることに期待しました。

学校選び

2年時と変わらず本人の希望は都立小松川と國學院でした。

ただMARCHレベルを合格する学力があれば、都立の問題ならほぼ間違いなく9割を超えます。だから小松川必勝のために10日~12日でMARCHに合格して自信をもって都立受験に臨むことを目指しました。

本人は私立では國學院を希望していたので、國學院の2回目か3回目も状況次第で出願予定でした。ただ、仮に中央や法政に合格すれば國學院ではなく中央か法政に進学すると思っていたので、成績次第では國學院も選択肢としてはあるかな?くらいにこの時は考えていました。

| 日程 | 受験校 |

| 1月17日、1月18日 | 専修大松戸E類 |

| 2月10日 | 中央大杉並 |

| 2月11日 | 法政二高 |

| 2月12日 | 法政国際or國學院2回目 |

| 2月13日 | 淑徳巣鴨 |

| 2月16日 | 國學院3回目 |

| 2月21日 | 小松川 |

2学期

夏休みの目標のひとつが、秋から始まる難関私立対策講座の受講資格を得ることです。そのために全科目的に偏差値60~65程度の入試問題で合格点を取れる程度の学力が必要でした。

国語以外の授業担当の評価は概ね良好、確認テストも及第点だったので自信はありました。ただ、毎回想定値と実数が大きく異なるので不安もありました。

8月の最終週に行った選抜テストの結果は合格基準を大きく超えて合格。点数の比較をすると2年前に早大学院に合格した生徒や前年に戸山に合格した生徒よりも取れていました。

問題の取り方にやや違和感が残るものの、早期に修正できそうな間違いだったので、これまでのやり方に間違いはなかったのかと安堵しました。

9月は定期テスト対策を行いつつ入試対策も並行しました。ただ、定期テストの得点率も内申も想定より低いので、例年より定期テスト対策をあつめに行いました。

目標は全科目90点以上での5科目450点越え。

しかし、テスト直前の最終の国語の授業で暗記事項がボロボロだったり、全科目的に問題の読み間違いや読み飛ばしがあったりしたので嫌な予感はしました。

悪い予感は当たり、国語89点と社会86点で目標には届きませんでした。

8月後半から9月を定期テスト対策にリソースを割きすぎたことが裏目にでます。9月、10月で受けた駿台模試は全く対応できずVもぎの結果も60前後と模試の結果・内申点・定期テストの結果と難関校を受験する水準に届いていませんでした。

ただ黙々と課題はこなしていたし、わからないものをわかろうとする姿勢だけは素晴らしいものがありました。また、後で聞くと試験結果に落ち込むこともあったようなのですが、我々の前で落ち込んでいる姿や焦る姿を見せることはありませんでした。

いつか花開くときがくると信じながら、咲きそうで咲かない花に水をやる日々。

保護者には、毎月PDCAを報告していましたが、期待した結果が出ない状況に保護者のモヤモヤや不安は相当なものだったと思います。

くすぶり続けた試験結果に、ようやく光明が見えたのが11月のVもぎでした。5科偏差値65を超えて小松川でA判定が取れました。

第一志望でA判定が取れたことは評価できましたが、目標を考えると、あまりいい状況ではありませんでした。偏差値こそ全科目的に60を超えていました。しかし、残された期間と成績の伸びを考えると、当初予定したMARCHに合格して、万全の状態で本命の都立高校を取りに行く計画を継続しつつ、うまくいかなかったとき用のプランBを用意する必要がありました。

学校選び

かわらず本人の希望は、都立高校への進学。理想は小松川高校、小松川高校への合格可能性が絶望的な状況であれば墨田川高校も候補にある状態でした。

一方、私立は小松川必勝のための指標として中央大杉並・法政二高・法政国際も当初は受験校として予定していました。

ただ状況的にMARCHを3つ出しても合格できない可能性も低くはなかったので、12日は優先度が高い國學院2回目に出願して、10日は専修大松戸が不合格のときは國學院1回目に変更するスケジュールにしました。

| 日程 | 受験校 |

| 1月17日、1月18日 | 専修大松戸E類 |

| 2月10日 | 中央大杉並or國學院 |

| 2月11日 | 法政二高 |

| 2月12日 | 國學院(2回目) |

| 2月13日 | 淑徳巣鴨 |

| 2月21日 | 小松川or墨田川 |

3学期

冬期講習では中央大杉並や法政二高の過去問を中心に勉強して、英語は3割しか取れていなかったのが7割を超えるようになりました。

しかし、数学や国語は年度によって7割前後を取れることもあれば、2割しか取れないときもありました。MARCHレベルの問題は安定感に欠けていましたが、専修大松戸は11月くらいには3科目とも合格水準を超えていたので、ラスト1ヶ月でMARCHレベルまで持っていく予定でした。

ところが冬期講習後半に最終調整で専修大松戸の過去問をやると、点数が大きく下がっていて9割取っていた英語は6割強、数学・国語については5割を割ることもありました。

原因は、大きく3つ。

・注意力の不足

・修正力の不足

・決定力の不足

たとえば

直しをさせればヒントや解説がなくても、わかっていないわけではないと思います。だけど一回のチャンスで全問正解することはできませんでした。

とくに問題の読み間違い・読み飛ばし・写し間違えが異常に多いので、勉強している姿を見ている姿をずっと観察しました。

するとノートに顔をすごく近づけて書いたり、問題を読むときに聞かれている箇所に線を引くなどの基本動作ができてないませんでした。顔がノートに近いので視野が狭くなってしまう可能性を疑い、眼鏡をかけて勉強することや、核問題を取り組むための作法を徹底するようにアドバイスしました。

しかし、目的や問題意識を共有できていないので、すぐやることを忘れてしまい、眼鏡はかけたけど線は引いてない。線は引いたけど眼鏡をかけていないのように、一つできると前にできていたものができなくなるサイクルを繰り返しました。

それでも専修大松戸の試験前日までには不安定ながら3科目で合格点に届く水準に戻りました。

1月17日、専修大松戸試験日。

持ってきた問題は、ところどころ問題文に線をひくことや使った単語にチェックしていない行儀の悪い問題用紙でした。実際に採点してみると全科目的に大きく崩れていませんでしたが、ベストを尽くしたと評価できる科目は1教科もありませんでした。

1月18日、専修大松戸2回目の試験日。

前日の失敗を繰り返さないことを心掛けたのだと思います。線は引いてあったし、英語の並び換え問題では使った単語にもチェックはしてありました。しかし作業ばかりに気を取られて、無目的に線を引いているので合理的な問題用紙というよりも無秩序に汚れた問題用紙でした。

それでも問題用紙に書いてきた解答を採点すると、例年の合格者最低点ならギリギリ合格できる水準だったので希望はありました。

しかし、2025年度の合格者最低点は、1年前や2年前の合格者最低点よりも20点以上高く不合格。

受験者レベルが上がったというよりも問題が簡単だったのだと思います。

本人もできたと思っていた数学のひとつの大問が全問不正解だったことを知ると、試験結果を見る前から不合格をある程度覚悟している様子でした。

専修大松戸が不合格だったことにより、以下のように受験日程変更しました。

| 日付 | 受験校 |

| 2月10日 | 國學院(1回目) |

| 2月11日 | 法政二高 |

| 2月12日 | 國學院(2回目) |

| 2月13日 | 淑徳巣鴨 |

| 2月21日 | 小松川or墨田川or上野 |

・全く理解できませんでしたが、仮に中央大杉並や法政二高に合格しても私立の第一志望は國學院を希望していること。

・Vもぎや都立の過去問の結果も11月以降下降線をたどり不安定だったこと。

・専修大松戸不合格でMARCH付属に合格する可能性はほぼ0%なこと。

この3つの要因から2月10日は國學院に変更して確実に合格を取りに行く。

また、都立は自校作成の対策が必要になる墨田川への出願変更はなし。仮に変更するにしても共通問題の学校から検討することにしました。

専修大松戸の不合格からの1ヵ月は、ここ数年で最もハードな1ヵ月でした。

夜中にできる仕事は全て夜中に回して、使える時間はすべて2月11日の法政二高に合格して、万全の状態で小松川に出願・合格するために使いました。

一番ミスが多い数学は、できる問題を確実にとる練習と簡単な問題をとれる練習を徹底しました。

しかし、苦手な確率が取れても計算問題で間違える。計算問題を練習すれば確率で間違える。突然、今までずっとできていた関数の基本問題が取れなくなる。

間違え方も問題文の式を写し間違える・聞かれている部分を解答していない・最初に考えて解いた答えはあっていたのに、途中で「前に解いた問題は、最後に÷2したな」と思ったら、割り算をする理由を考えずに÷2をする。

国語は、意味調べを無目的にやってきたつけが払いきれないまま、絶対に取れなければいけない大問1の語彙の問題は概ね5割。

大問2の論説は取れていましたが、大問3の小説は思考が感情をコントロールできているときは、いい問題の解き方ができていました。

しかし大問1や大問2の感触が、本人の中でいつもより悪いときは感情が思考を支配するので、想定以上に悪い結果になりました。

数学や国語に比べると英語は安定感がありましたが、ミスが多く他教科をカバーできるほどの高い次元での安定感はありませんでした。

入試問題を解くために必要な知識はもっている。しかし、問題文から出題者意図が取れないから全く見当違いの解答を書く。

思い込みで読むので、誤解や誤読が多く、冷静に読めば解ける問題なのに失点する。

目的なくタスク化するので柔軟性に欠けて応用がきかない。

ひたむきさと真面目さで成績は上がっていましたが、いよいよ先送りにしてきた問題と真剣に向き合わないと合格できない状況に追い込まれました。

改善のために今までのスタンスを変えること決めました。

実は、3年間彼女を本気で叱ったことは一度もありませんでした。技術を教えるのに叱っても意味がないと思っていることもありますが、本人は頑張っていると思っているので、叱ることで本人の気持ちを壊してしまう気がしたからです。

しかし、専修大松戸が不合格・小松川は黄色信号・今までの頑張りを見ているので夏の段階で合格点に達している國學院で終わらせるわけにもいかない。

「何をやる?」は大事ですが、「どうやる??」が最も大事で、この生徒は「何を」「いつまで」に終わらせるという部分に終始して、「どうなるため」に「どうやる?」が大きく欠けていました。

分かっていないわけではなさそうですが、ここまでやらないと定着しないという部分は無自覚に手を抜いていました。そこで、専修大松戸の合否が出た翌週から問題を取り組むうえで怠慢があったら叱るようにしました。

一定の効果はありました。

ミスが減り、思考手順も安定化したので、直近2年の過去問では合格点を超えていました。

しかし、本番の入試結果は不合格。

当日の試験問題を見ると、専修大松戸同様、全科目的に最低限取らないといけない点数は取っていました。しかし、本人の実力で取れる問題を取れていたかというとミスは多く合格にはあと一歩足りない結果でした。

この段階でも本人は都立進学を希望していたので、確実に都立に進学するには上野高校に変更することも選択肢のひとつでした。

しかし、本人は小松川に行きたいと強く主張しました。

ただ、秋の成績を頂点に下がり続ける模試の結果・都立の過去問をやってもトータルでは合格点に届いていない・前哨戦の私立の結果をみても練習以下の結果しか出ていない。

この状況では、保護者に小松川を勝負するための説得材料がありませんでした。そのことを生徒に話すと、「そうですよね。だから先生から説得してくれ。」とお願いされました。

「『だから』の使い方もおかしいし、もう本当勘弁してくれと…。正直、統計上はほぼ100%不合格だと。この状況で小松川を受験提案して不合格だったら、お父さんに殴られちゃうよ。」と生徒には話しました。

けれども、個人的にも受験校を変更するのも微妙だとも思っていました。

上野に変更すれば、まず間違いなく合格するだろうけど、上野に進学するなら國學院に進学した方がいいかなと思っていたからです。とはいえ城東に変更するのは明確に志望を下げたことにはならないので、小松川のままとかわらない。リスク・リワードを考えると小松川で勝負するしかないのかなとは思っていました。

本当に嫌でした。だけど、もう不合格なら殴られる覚悟をし、本人の希望は小松川であることと小松川のままでも合格可能性はあるという内容の連絡をしました。

その夜は遅くまで親子で話したようです。その後、小松川を受験すると本人から報告がありました。

私立入試が終わってからは、理社をメインに最後の仕上げをしました。

当初、思い描いていた絵図は、英語・数学・国語は私立入試までの期間で仕上げて、私立入試終了後は、理社の勉強にウェイトをおいて5科目を完璧に仕上げて本番に送り出すというものでした。

実際に英語・数学・国語の都立対策についてはある程度予定通りでした。

数学のミスは相変わらずありましたが、都立レベルなら70点を割ることはないレベルになっていたし、国語と英語は9割を超えていました。理科も8割を安定的に超えていたので、社会メインで勉強すれば全科目8割以上を狙える計算でした。

しかし、数学のミスをなくす練習と社会の底上げに多くの時間を使うものの、思ったようなペースで課題は解決しませんでした。

とくに社会は、知識がないわけでも考え方が大きく外れているわけでないのに改善がうまくいきませんでした。失点の原因は、ずっと同じ。「問題文を読まないし、読めない。」

都立入試の問題は、知識はあった方が有利です。しかし、知識以上に読解力と常識や教養をベースにした思考力が要求されます。

ただ知識があるだけでは点は取れない。しかし、知識がないと思考するための材料がない。

だから勉強の序盤は、思考するための材料を揃えるために知識を詰め込むことが勉強の中心です。この段階では、ひたむきにやることで点数は伸びていきます。

しかし中盤以降は、その知識を使う練習が中心になります。ところが、この生徒は思考の方法を理解しようとすることにエネルギーを使うのではなく、間違えた問題の解答やパターンを覚えることだけにエネルギーを使っていました。

改善のペースを上げるために、英語や国語の勉強時間も数学と社会に時間を使いました。

問題を解く前に心構えと行動の言語化、解き終わった後は解いている最中の言語化と次に向けた言語化。漠然としたものをしっかり自分の言葉にすることを、徹底的に練習しました。

都立入試まで残り3日の段階で社会も形になってきて、最後の総まとめとして5科目をバランスよく勉強して本番を迎える予定でした。

ここでまた問題が起きます。

ずっと9割を超えていた英語と国語が英語は6割、国語に至っては5割を割りました。何かの間違いかと思って、別の年度をやっても同じ結果でした。

ほんの数日間触れなかっただけで、このレベルの学力の生徒が、これほど多くのものを失い、やってきたことの転用ができないのか‼と絶望しました。

最後の3日間は、英語・国語・社会・数学の問題の取り組み方や考え方を確認して、練習して…やれる時間、やれることを全部やりました。

しかし、どうなるかは全く計算できず…プロ失格だなと思いながら神に願うしかありませんでした。

実際の入試結果

都立入試後、問題用紙を持ってきてもらい採点しました。

まず国語を採点すると、作文は全く意味不明の内容で、選択問題も一問間違えていました。それでも最低限確保しなければいけない80点台はギリギリキープ。

つぎに英語を採点すると100点でした。これで数学に多少ミスがあってもカバーできると思い採点すると89点。これくらい取れる実力はありましたが、直前期に全く取れていなかったので驚きました。

つぎが懸念の社会。直前の対策の甲斐があって目標の80点をとれました。大きな山は乗り越えたと少し安堵しながら理科を採点するとボロボロと間違えて64点。

一気に合格が黄色信号に代わりました。

本人に、この結果を伝えると意外な反応をします。

実は2月上旬におこなった都立の直近2年分の過去問の結果は、2023年度5科374点・2024年度407点と本人としては不本意な結果でした。

しかし、当日の点数が、過去2回よりも全教科的にミスが抑えられ点数も上がったことがうれしかったようです。「せっかくだから合格したいけど、この結果はうれしい」とのことでした。

この生徒も小さな成長に喜びを感じられる感度を持っていました。

毎年書いていることですが、受験の価値は合否の先にあります。どんなことでも真摯に取り組んだものは人を感動させるものがあります。

今年もいい奴といい仕事ができたなと思いつつも…。「マジで合格してくれ‼これだけ色々なものを犠牲にして最後殴られて終わるのは嫌だ‼」と神頼みをしつつ、溜まりに溜まった次年度の準備と非受験学年のテスト対策をする1週間を過ごしました。

ここ3年間、受験が終わっても定期テストの勉強や高校進学に備えて勉強に来る生徒が増えました。この生徒も受験が終わっても毎日勉強に来ていました。

2月の最終営業日。「都立の合否発表日の14時~15時の間に、お父さんがあいさつに塾にきたいって言っているんですけど、先生の予定平気ですか?」と…。

3月3日は雪の予報でした。さらに、この生徒は他の塾生に比べると少し距離があるところに住んでいます。雪が降るかもしれない日にわざわざ遠方から来てくれるとは…。結果いかんで殴られることを覚悟し合格発表の日を待ちました。

まとめ

3月3日8時45分。塾のLineに本人から「合格していました。ありがとうございます」との連絡。

定期テスト、通知表の評定、専修大松戸、法政二高…。つぎのステップのために欲しかったものは、ずっと一歩届かない中学生活でした。

だけど最後に一番欲しいものを取って高校受験は終わりました。

合格発表から6時間後。

雪の中、塾にお父様がいらっしゃってくれたので入塾面談以来3年ぶりにお話しました。

この生徒が入塾した時から学習状況や今後の予定などをメールで毎月していました。

最初はお返事をいただけたのですが、3カ月くらいで連絡がまったく来なくなりました。

だから、一方的に塾から連絡するだけで保護者がどう思っているかは全くわからないまま3年が過ぎました。

子どもが通いたいと言っているから通わせているだけで、ずっと見通しより低い結果しか出ないことに失望して連絡をくれないのだとおもっていました。

ところが実際は全然違ったようで…。

通わるようになって2,3カ月で「ここに任せておけば大丈夫。親がやることはお金を払うことだけ」と思ったから、特に返事をしなかったとのことでした。

さらに驚いたのが、中大杉並や法政二高ではなく國學院を希望していたのは、高校進学後も東都に通いたいということが理由だったことです。

つまり中大杉並や法政二高では多くの生徒が内部進学のため塾に通う必要がなく、私立よりも都立を希望したのも教育費を塾に費用に回せるからとのことでした。

一番基準の低い中1のときに入塾テストに不合格。

高校受験でも「そんなに一生懸命勉強したらもっと学力の高い高校に普通は進学するでしょ!」という人もいると思います。

進学する小松川高校は地頭が良くて、塾に行かなくても合格している生徒もたくさんいます。

競争相手が強くなるので、これからの高校生活で自分にがっかりすることはたくさんあると思います。

だけど、いままでも自分にがっかりしたことは何度もあったと思います。

今できることの積み重ねで、小6のときに適性がないと判断された高校に合格できました。

過去も今の実力差も関係ない。

今を大切にすることで未来は変えられる。

きっとこれからの高校生活で、そのことを証明してくれるはずです。

3年各種テスト結果

定期テストの結果と通知表の評定

| 学期 | 5科 | 9科 | 評定 |

| 1学期 | 453 | 778 | 40 |

| 2学期中間 | 456 | ||

| 2学期 | 461 | 808 | 39 |

学力診断テスト偏差値

| 5科合計 | |

| 4月 | 61 |

| 5月 | 64 |

| 6月 | 59 |

| 7月 | 63 |

| 8月 | 61 |

| 9月 | 61 |

| 10月 | 57 |

| 11月 | 50 |

| 12月 | 57 |

| 1月 | 54 |

駿台模試

| 3科合計 | |

| 4月 | 44.5 |

| 6月 | 38.6 |

| 8月 | 38.3 |

| 9月 | – |

| 10月 | 41 |

| 11月 | 32.3 |

V模擬結果

| 実施月 | 偏差値 | 第一志望判定 |

| 9月 | 61 | 未記入のため判定不能 |

| 10月 | 60 | B |

| 11月 | 66 | A |

| 12月 | 58 | C |

| 1月 | 57 | C |

2025年度都立結果

| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |

| 100 | 89 | 82 | 64 | 80 | 415 |